Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Que faisons-nous ?

Que se passe-t-il, en somme, dans l’atelier contemporain ?

(Francis Ponge)

2013-2023 : L’ATELIER CONTEMPORAIN A DIX ANS / 200 TITRES PUBLIÉS ! : consultez notre CATALOGUE GÉNÉRAL.

Diffusion :

Beaux-Arts : L’Entre Livres

Tél. : 01 45 15 19 94 — c.guisnel@lesbelleslettres.com

Littérature : BLDD, équipe « Textes »

Tél. : 01 45 15 19 70 — j.dubois@lesbelleslettres.com

25, rue du Général-Leclerc — 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Distribution, France & Belgique : BLDD

4, route du Plan d’eau — 27600 Gaillon

Tél. : 02 32 21 86 55 — Fax : 02 32 21 86 60

Distribution, Suisse : Servidis

Chemin des Chalets, 7 — CH-1279 Chavannes-de-Bogis

commandes@servidis.ch — Tél. : 22 960 95 25

Retrouvez-nous sur : Facebook • Instagram • LinkedIn

Notre catalogue est aussi consultable sur le site L’Autre livre.

Les vignettes ornant les pages de ce site ont été créées pour nos éditions par Vincent Corpet.

Nous participons, chaque année, aux salons suivants :

![]() Marché de la poésie (à Paris, place Saint-Sulpice, en juin)

Marché de la poésie (à Paris, place Saint-Sulpice, en juin)

![]() Festival de l’histoire de l’art (au château de Fontainebleau, en juin)

Festival de l’histoire de l’art (au château de Fontainebleau, en juin)

![]() L’Autre livre (à Paris, espace des Blancs-Manteaux, en novembre).

L’Autre livre (à Paris, espace des Blancs-Manteaux, en novembre).

— Entretien avec Thomas Lévy-Lasne, dans le cadre de sa série « Les apparences”.

![]() L’enregistrement d’une soirée à la Maison de la poésie (28/09/2018), animée par Sébastien Rongier, avec la participation de Jérémy Liron, Odile Massé, Nicolas Pesquès.

L’enregistrement d’une soirée à la Maison de la poésie (28/09/2018), animée par Sébastien Rongier, avec la participation de Jérémy Liron, Odile Massé, Nicolas Pesquès.

![]() Deux films d’Olivier Stéphan (FR3 Alsace) sont visibles ici et ici.

Deux films d’Olivier Stéphan (FR3 Alsace) sont visibles ici et ici.

![]() Des articles sur la maison d’édition… > voir fichier PDF ci-après.

Des articles sur la maison d’édition… > voir fichier PDF ci-après.

Agenda

- Pas d'événement à venir…

À paraître

Découvrir toutes les collections

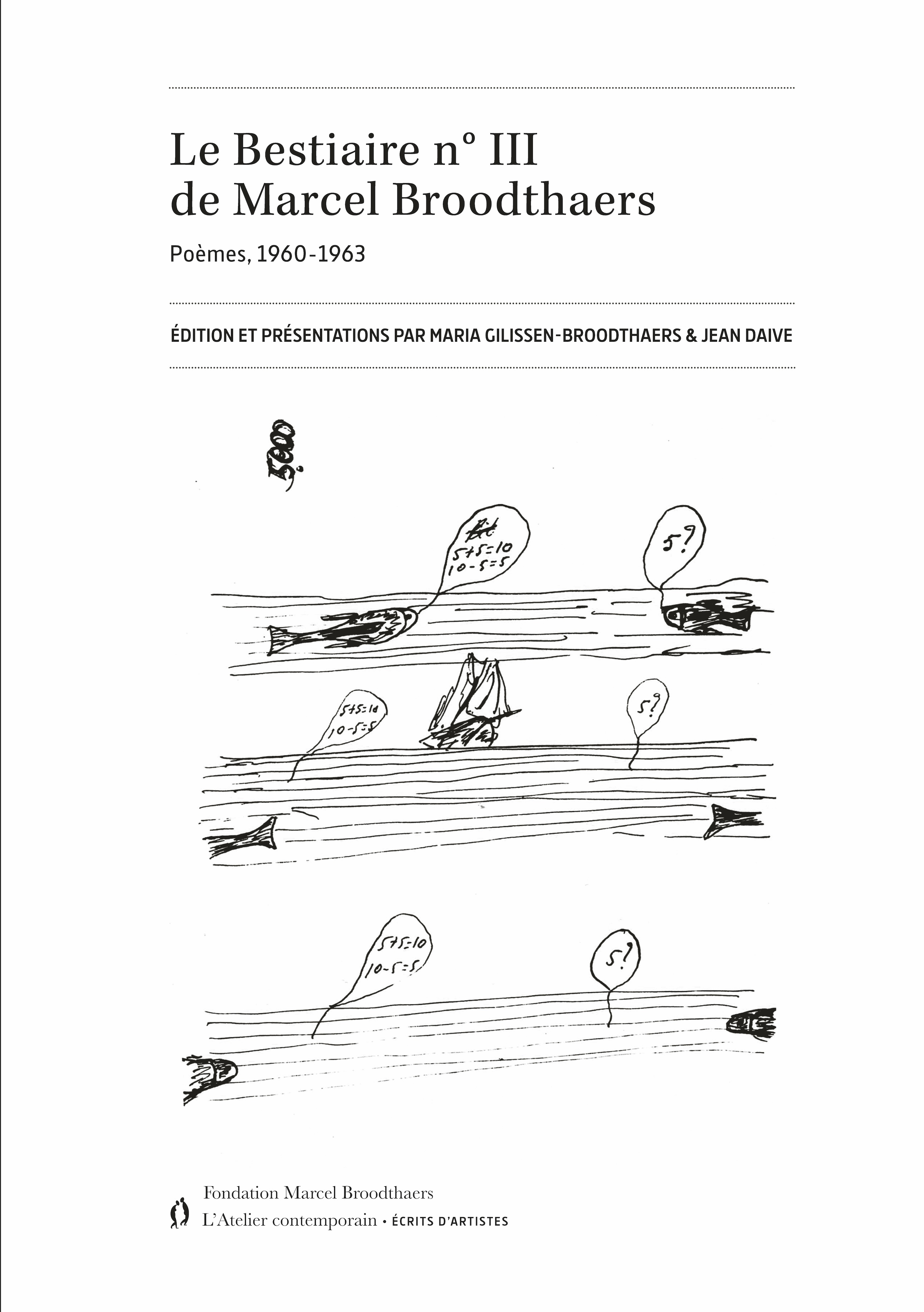

Dans Le Bestiaire de Marcel Broodthaers, figure majeure de l’art post-duchampien dont on célébrera le centenaire en 2024, un réseau secret de correspondances relie les animaux réels ou imaginaires qu’on croise au fil des pages : l’abîme, l’agneau, l’aigle, l’alcoolique, le banquier, le bœuf, l’huile et le vinaigre, la mer, le rhinocéros… Leur seule énumération communique déjà une joie venue de l’enfance, joie de semer le désordre dans les catégories ordinaires.

Présentations par Jean Daive et Maria Gilissen-Broodthaers

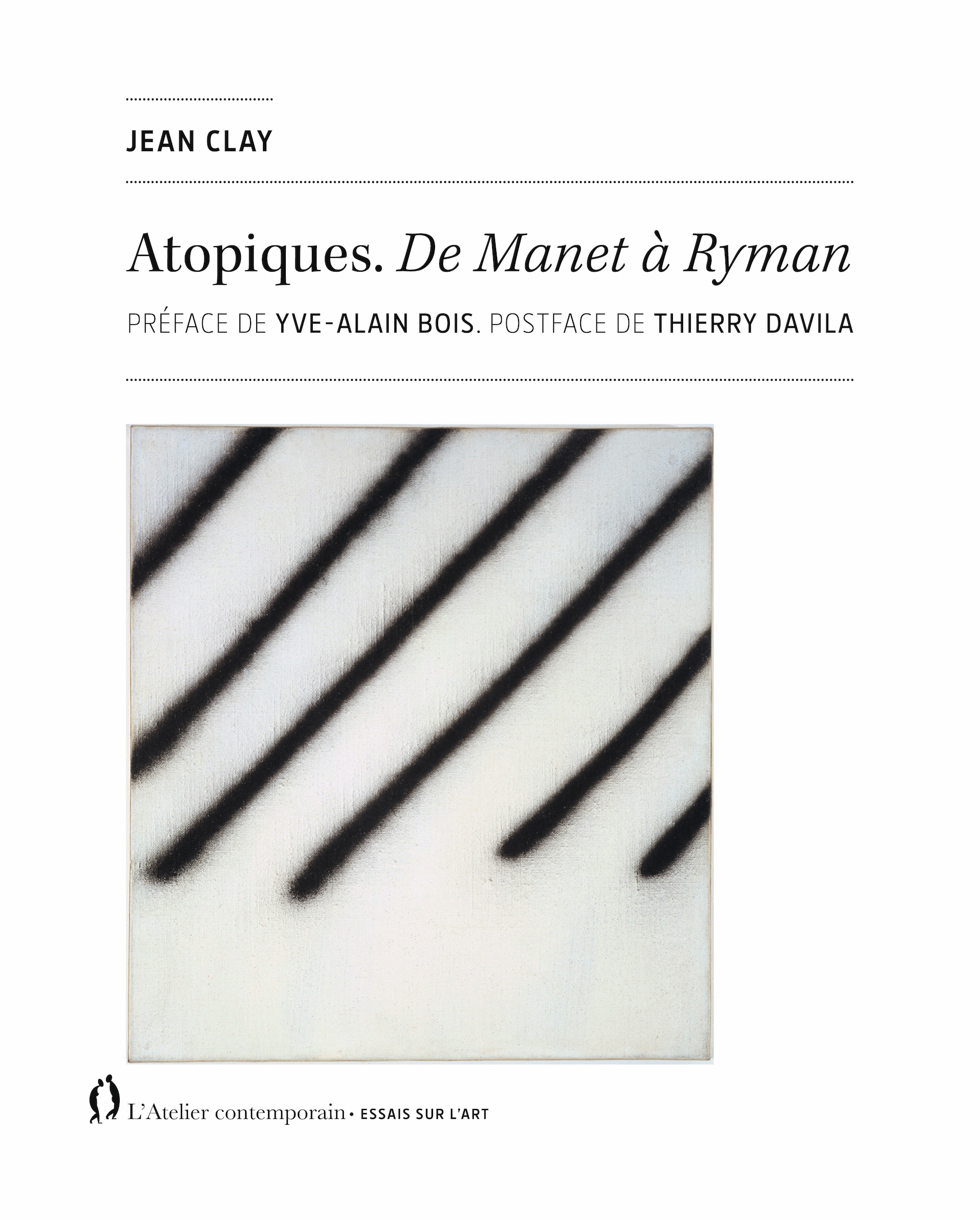

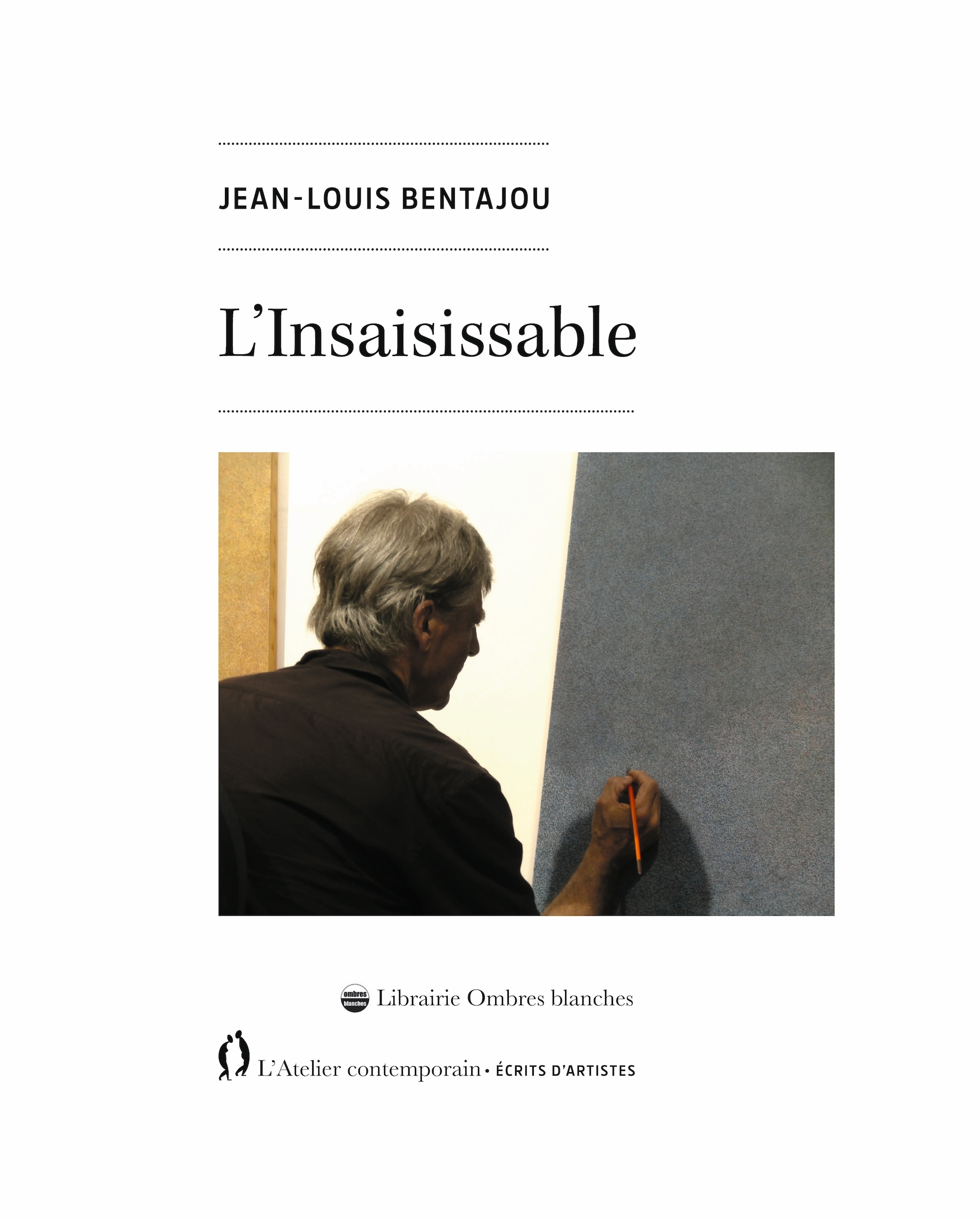

« Déçu par les commentaires qui font de la peinture un moyen ou une image, j’ai tenté de l’approcher à la façon des mathématiciens qui nomment “x” ce qu’ils cherchent et le déterminent peu à peu par une multiplicité d’équivalents. »

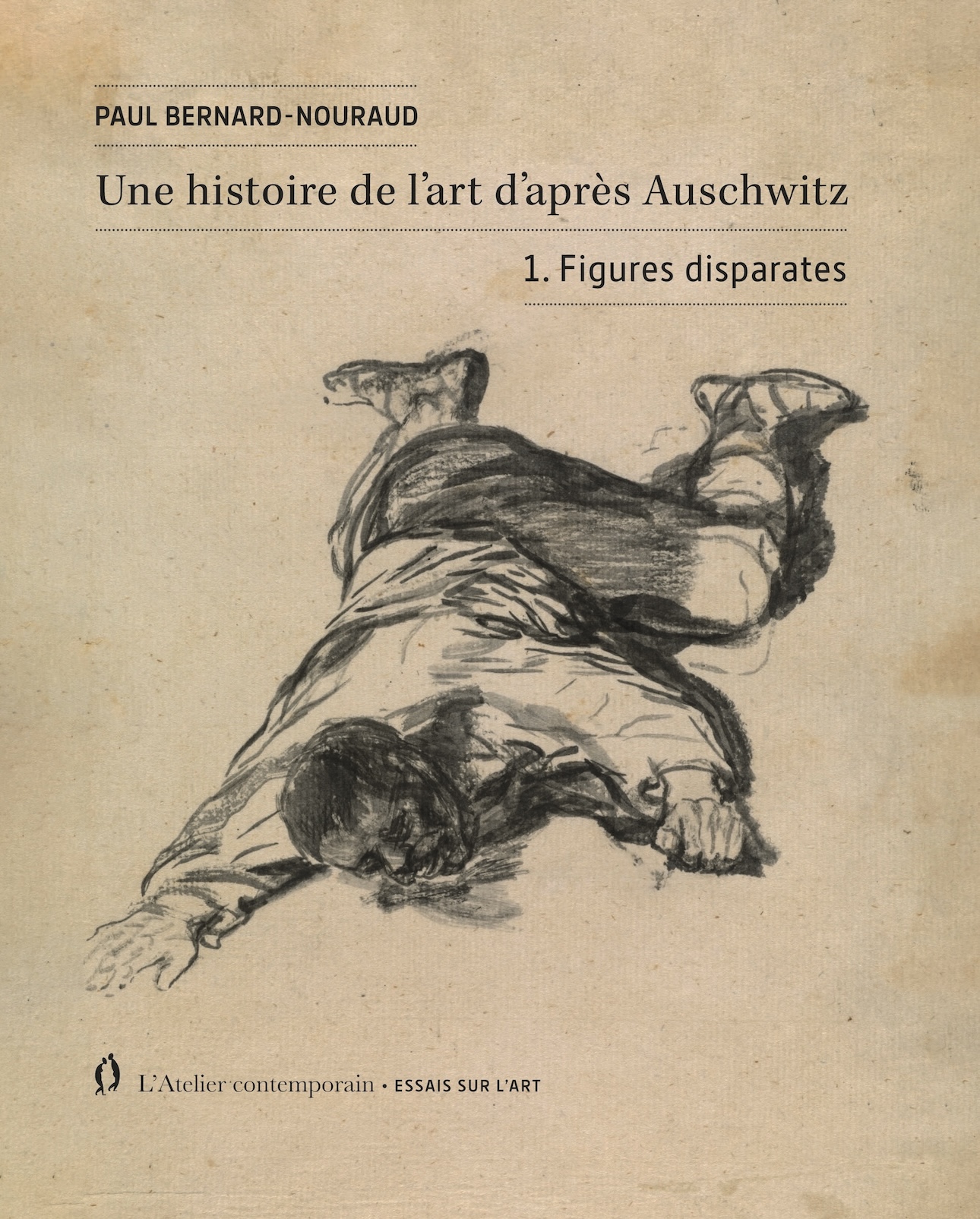

Figures disparates , vol.1

En quoi Auschwitz a-t-il rompu les modalités traditionnelles de représentation de la figure humaine ? Dans quelle mesure cette rupture s’est-elle logée dans la modernité au point d’y passer en partie inaperçue ? L’art contemporain est-il simplement un art après Auschwitz ou bien, de manière plus complexe, un art d’après l’événement ? Telles sont quelques-unes des questions qui donnent leur orientation à cette Histoire de l’art d’après Auschwitz. Ce premier volume sera suivi par deux autres : Figures disparues et Configurations. À bien des égards, cette vaste étude se veut aussi une contre-histoire de l’art, une relecture critique des fondements de la modernité artistique et une généalogie de l’art contemporain.

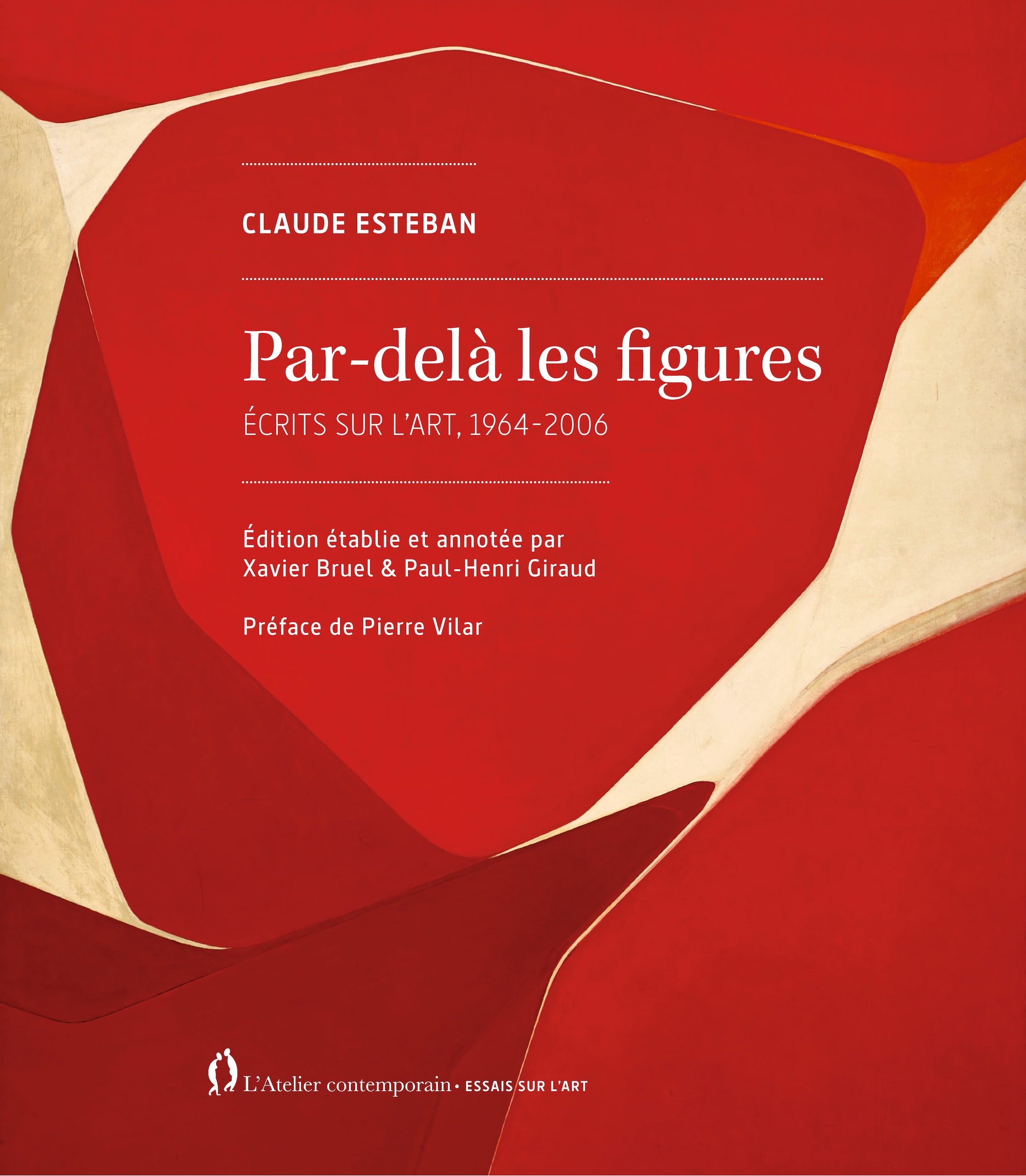

Écrits sur l’art, 1964-2006

« Il se peut que les images participent d’une respiration plus vaste, qu’elles soient, en vérité, par-delà toutes nos raisons, comme le travail incessant du visible. » « Cette vocation aventureuse des images », Claude Esteban n’a cessé de la questionner dans ses écrits sur l’art qui sont pour la première fois rassemblés en un volume complet. Nombreuses sont les œuvres dans lesquelles il a perçu la manifestation d’un accord retrouvé entre le monde sensible et nous, notamment celles de Morandi, Ubac, Szenes, Chillida, Fernández, Palazuelo, mais aussi Velázquez, le Lorrain, Goya ou Caravage. En elles, il a reconnu, « par-delà les figures », ce « geste inaugural qui fait de cette image la première, celle qui nous accueille au monde, celle, peut-être, qui nous réconcilie ».

Édition établie par Xavier Bruel et Paul-Henri Giraud ; préface de Pierre Vilar.

« Il n’y a pas de commencement. Ce que l’on nomme l’œuvre n’a ni commencement ni fin, voilà ce que dit d’abord le peintre. » Ainsi commence sans commencer le dialogue en spirales entre l’écrivain Marc Le Bot et le peintre Leonardo Cremonini, Les parenthèses du regard que les deux auteurs avaient dédié à Gaëtan Picon. Repris en fac-similé, il est accompagné d’autres essais par lesquels Marc Le Bot tente d’approcher « l’irréductible énigme » de la peinture figurative et métaphysique de Leonardo Cremonini.

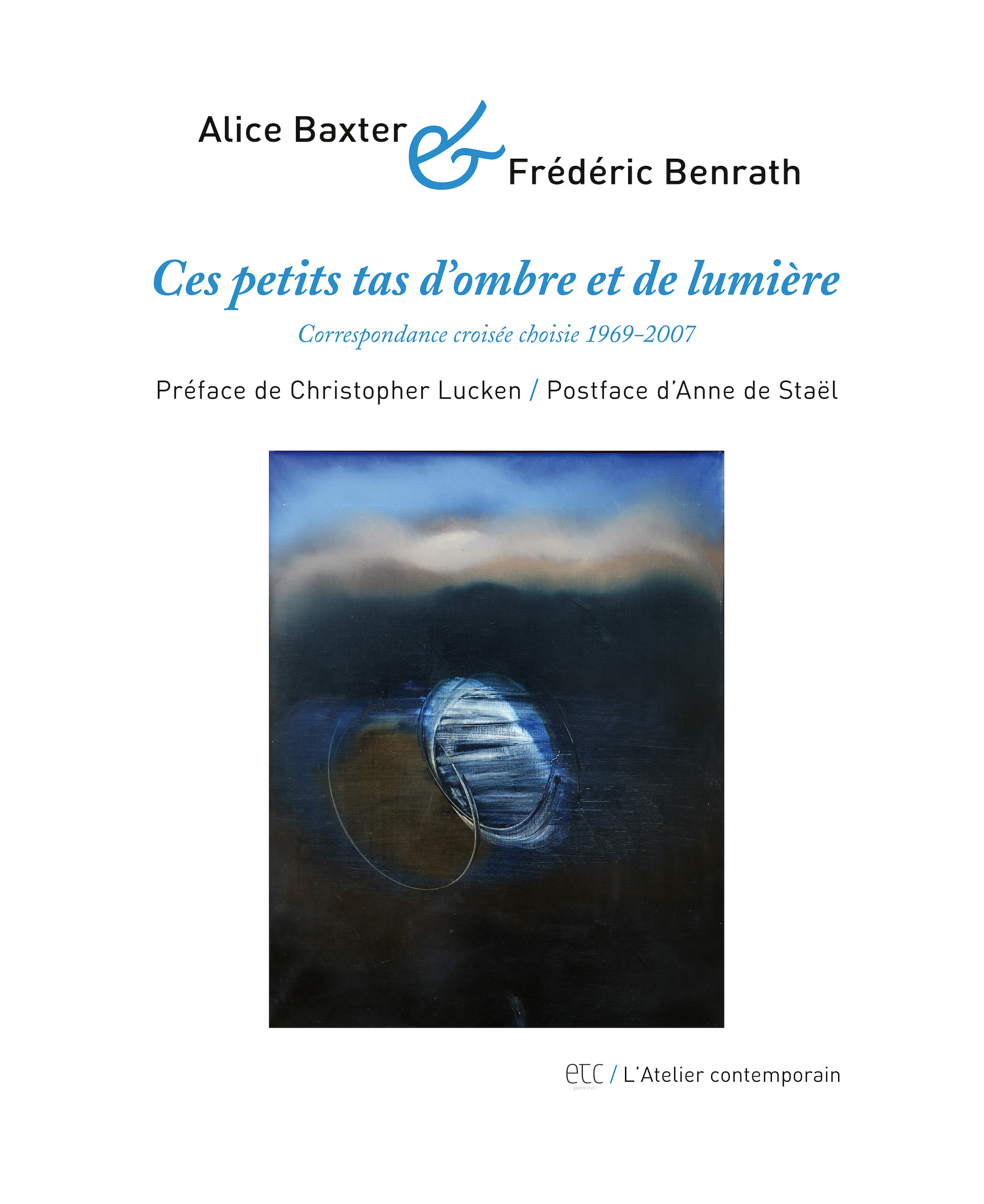

Dans la monographie qu’il a consacrée en 2016 à Frédéric Benrath, Pierre Wat notait très justement que la peinture est vécue chez ce dernier « comme un art épistolaire et amical ». Mais ce caractère « adressé » de l’aventure picturale de Benrath fut également prolongé – ou redoublé – par l’intense correspondance écrite dont il ne cessa de l’accompagner tout au long de sa vie. « Cette correspondance qui s’établit entre nous, écrit Benrath le 20 juillet 1975, ces lettres établissent vraiment une “correspondance” entre nos pensées affectives et nos idées sur les choses et les gens, sur l’art et la littérature. Cela est très important, tu le sais puisque tu réponds si bien ». Mais, comme le dira Michèle (ou Alice) dans une lettre du 29 décembre 1980, à un moment où elle prend un peu plus d’indépendance, « T’écrire, c’est aussi écrire » : le destinataire tend à disparaître et à être absorbé dans l’acte d’écriture auquel il a pourtant servi de point de départ.

Deux femmes raconte l’histoire d’une image qui, affleurant à la mémoire de l’artiste, ne cesse en même temps de se diffracter. Le livre de Farhad Ostovani donne à contempler une série réalisée à partir d’une intrigante photographie de sa mère et de sa grand-mère, photographie datant de son enfance iranienne. Retravaillant avec ses outils de peintre un certain nombre de photocopies de cet instantané sans prétention artistique, il en propose des « variations », quasiment musicales, qui approfondissent le mystère de ces deux présences, et de cet instant suspendu, qui semble s’être détaché du cours du temps.

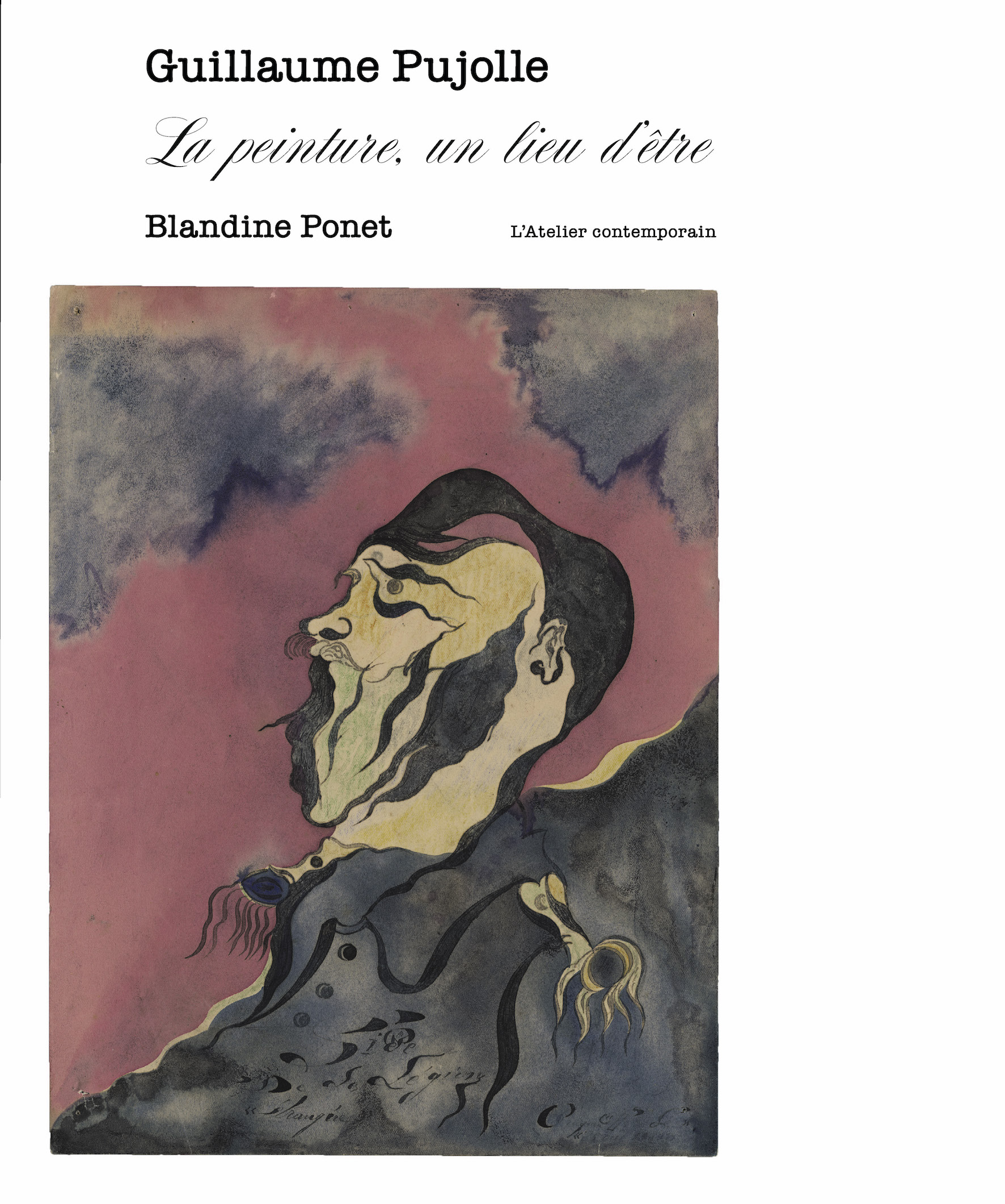

Dans Guillaume Pujolle – La peinture, un lieu d’être, Blandine Ponet part sur les traces de Guillaume Pujolle (1893-1971) qui fut menuisier, douanier, mais aussi peintre. Il fut interné une grande partie de sa vie à l’asile de Braqueville, devenu l’hôpital Gérard Marchant, à Toulouse ; c’est de ce lieu qu’est partie Blandine Ponet, où elle-même a travaillé comme infirmière en psychiatrie. De là, elle tire les fils de la complexe destinée de l’artiste, ce qui l’entraîne aussi à se pencher sur l’histoire de la psychiatrie, du surréalisme, de l’art brut ou de la dévastatrice première guerre mondiale. Telle est sa manière de lutter contre « l’oubli, l’immobilisme, l’absence d’histoire, l’ordre et la routine ».

À qui pense qu’on n’a plus grand-chose à voir ni à apprendre des peintures de Claude Monet, trop vues, trop interprétées, le court récit de Stéphane Lambert démontre le contraire. Il se donne à lire comme une tentative de regarder l’œuvre du peintre de Giverny depuis notre présent tragique : celui d’une « ère nucléarisée », d’un « champ de ruines à l’approche d’un possible anéantissement », d’un « après-paysage ». Dès lors, peut-être pourrons-nous entrevoir « dans la noirceur d’autres nuances que pure noirceur ».

« Peintre du lointain intérieur s’il en est », Édouard Manet incarne aux yeux de Gérard Titus-Carmel une déchirure étrangement féconde du rapport moderne au monde. Retiré dans la nuit de son être, dans ce que Georges Bataille nommait « une indifférence suprême », le peintre lave le monde qu’il représente de toute interprétation pathétique. Mais c’est pour le rendre à son étrangeté fascinante, pour ouvrir « sur un état du monde bien plus énigmatique qu’il n’y paraît ».

Brancusi avait ce don d’exprimer en quelques phrases succinctes ses pensées sur l’art, sur la création et sur la vie. Il usait, pour ce faire, d’une langue personnelle, un franco-roumain approximatif dépourvu de normes grammaticales. Cette singularité ajoutée à son aura, celle d’un artiste à l’air de penseur oriental, contribuait à lui forger une image mystérieuse. Ses dires, souvent des aphorismes, ont été si repris, transformés, publiés dans nombre d’ouvrages, en français, en anglais et en roumain, que leur sens en a été déformé.

Ce volume réunit pour la première fois les notes d’ateliers – pensées, aphorismes et divers textes littéraires – telles qu’elles apparaissent dans ses archives conservées dans le Fonds Brancusi de la Bibliothèque Kandinsky, au Centre Pompidou.

Édition établie et présentée par Doina Lemny.

L’art fut une source inépuisable de réflexion et d’écriture pour Bernard Noël, dont le travail sur le regard est essentiel. L’œuvre d’André Masson a constitué un vivier particulièrement fécond puisqu’il lui a consacré une monographie, un récit-monologue à partir des autoportraits ainsi que de nombreux autres écrits. Ce volume rassemble ses douze textes critiques sur Masson, parus entre 1985 et 2010. L’Atelier contemporain réalise là un projet d’édition que l’auteur avait lui-même en tête dès 1995 et qui n’avait pu voir le jour.

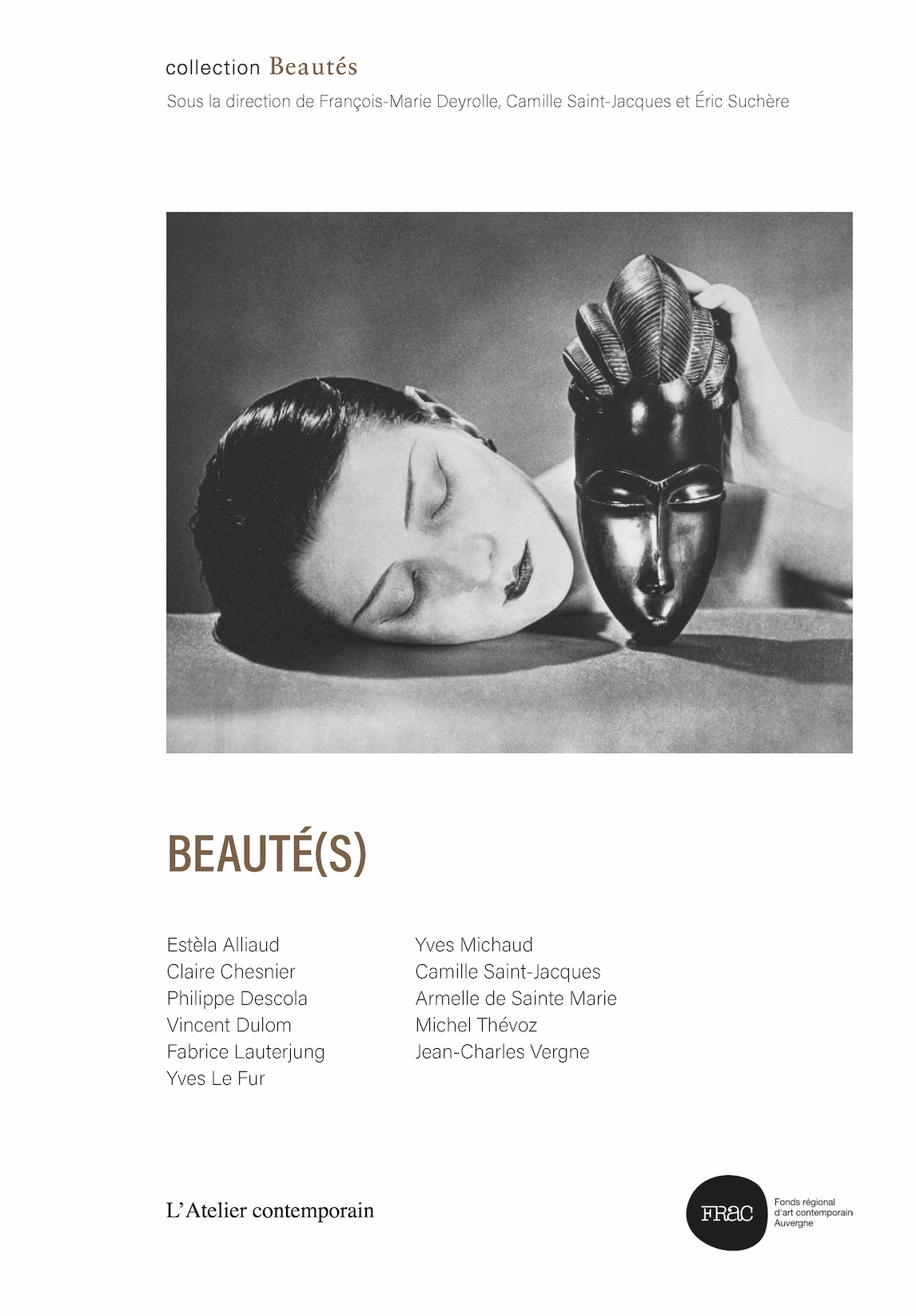

Préface de Michel Surya ; édition établie par Nicole Martellotto.

Dans la dernière édition de L’origine des espèces (1856) Charles Darwin s’interroge sur la nature du sentiment de la beauté. Le temps a passé et la réponse à la question que se posait Darwin semble de plus en plus échapper à la philosophie et à l’esthétique pour devenir l’affaire de l’anthropologie, des naturalistes et de la sociologie. En matière d’art, la fin des prétentions de l’universalisme européen et celles aussi de « l’exception humaine » (J-M. Schaeffer) renouvellent les questions concernant l’origine de nos conduites esthétiques : quand et comment sont-elles apparues ; quels en sont les moteurs ; sont-elles exclusivement humaines… ? Si les pratiques contemporaines depuis une quarantaine d’années ne rejettent plus l’idée de beauté plastique, elles y sont parfois (souvent) indifférentes comme si cette notion qui a longtemps dominé l’art était marginale. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Beautés ouvre donc l’enquête en interrogeant artistes et penseurs dans le but de documenter les enjeux.

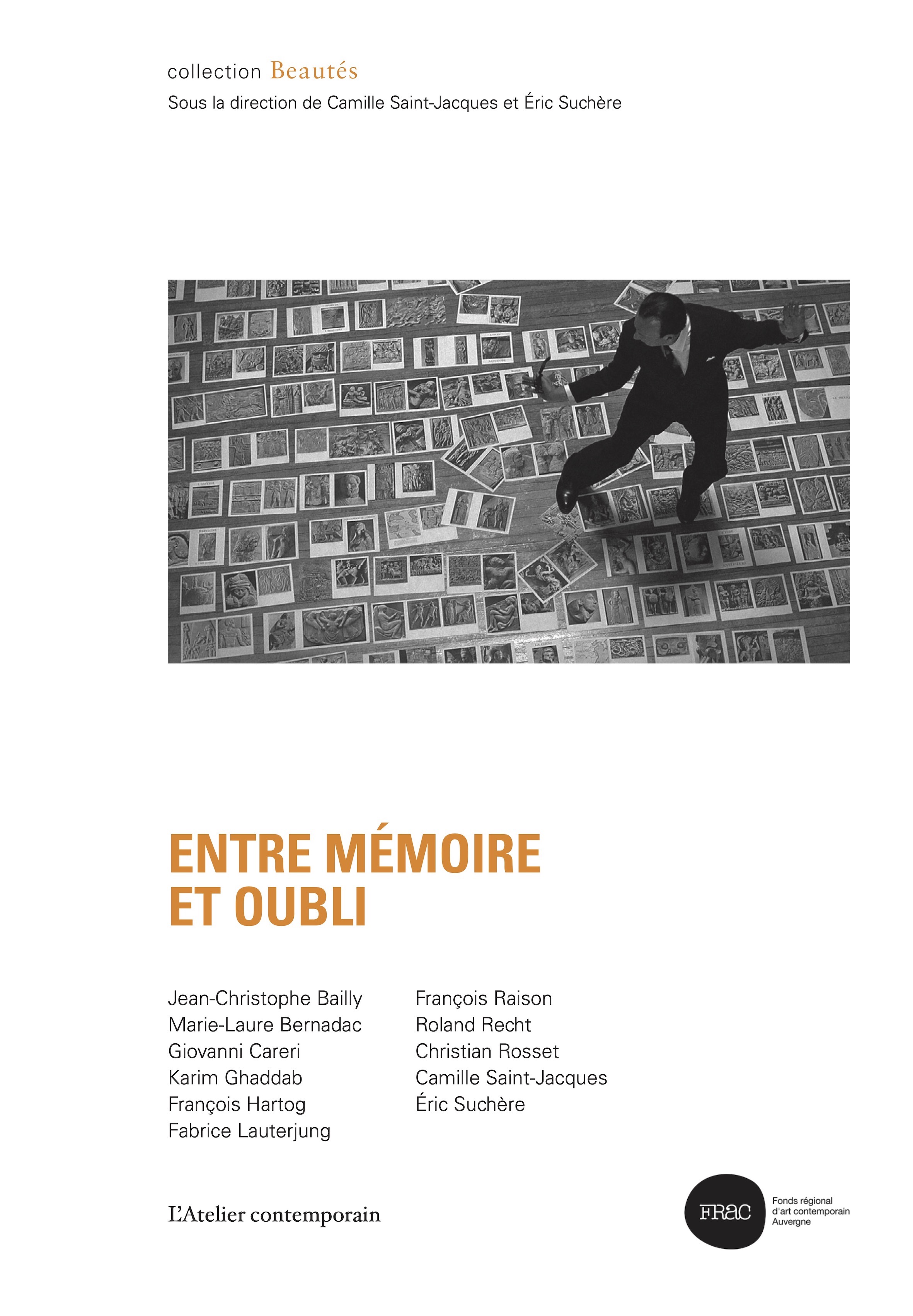

Depuis deux siècles l’histoire de l’art occupe le passé, elle ordonne les musées, l’enseignement, les discours esthétiques et critiques, établit les hiérarchies, restaure les vérités, les réputations et finit par cautionner les valeurs du marché. Face à l’histoire l’artiste et l’amateur d’art, manquant d’autorité et de statut, sont souvent démunis.

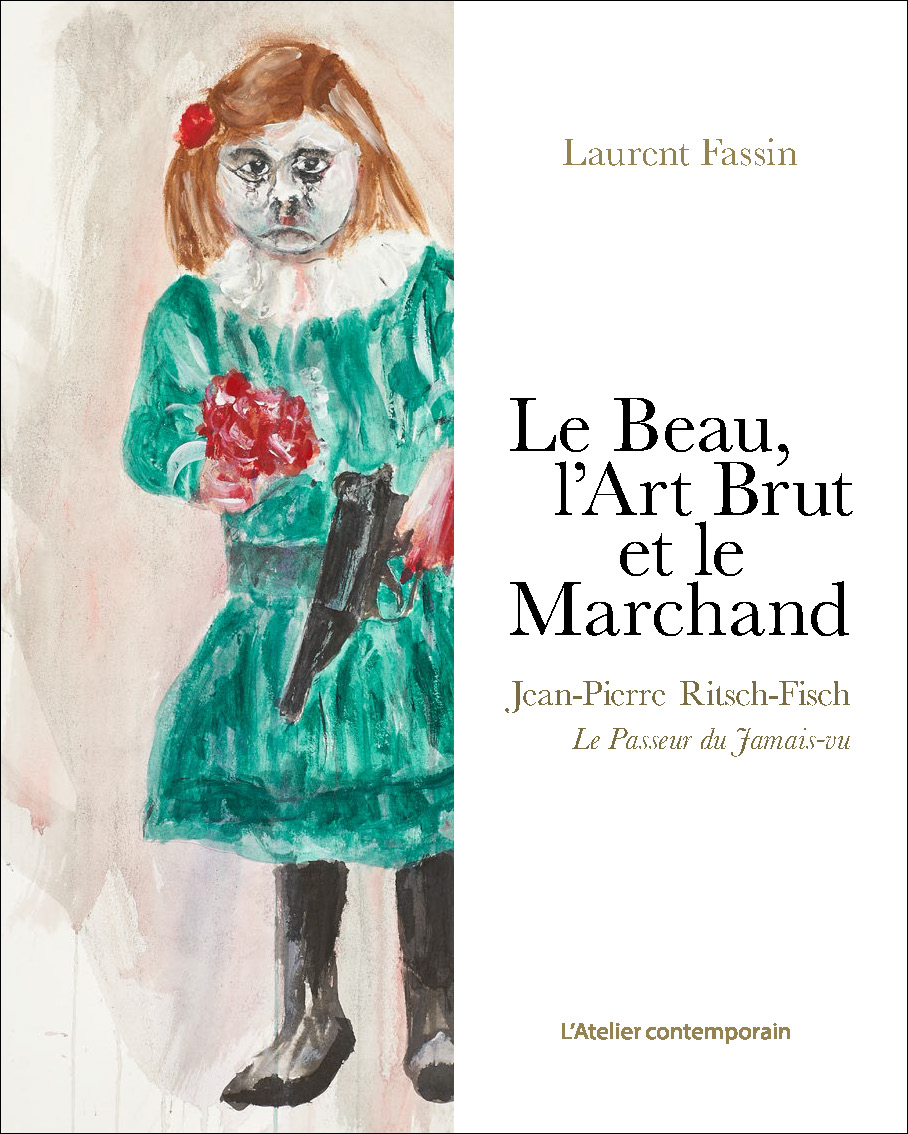

Au milieu des années 1990, Jean-Pierre Ritsch-Fisch a abandonné l’entreprise familiale de fourrure, pour fonder à Strasbourg une galerie consacrée à ce que Jean Dubuffet appela l’Art Brut. Un retour à ses amours d’adolescence : le monde de l’art et ses sensations fortes, s’impose à lui. Débutant à la manière d’un conte, s’apparentant ensuite, tantôt à un roman d’aventures, tantôt à une enquête, Le Beau, L’Art Brut et le Marchand relate ce périple singulier.

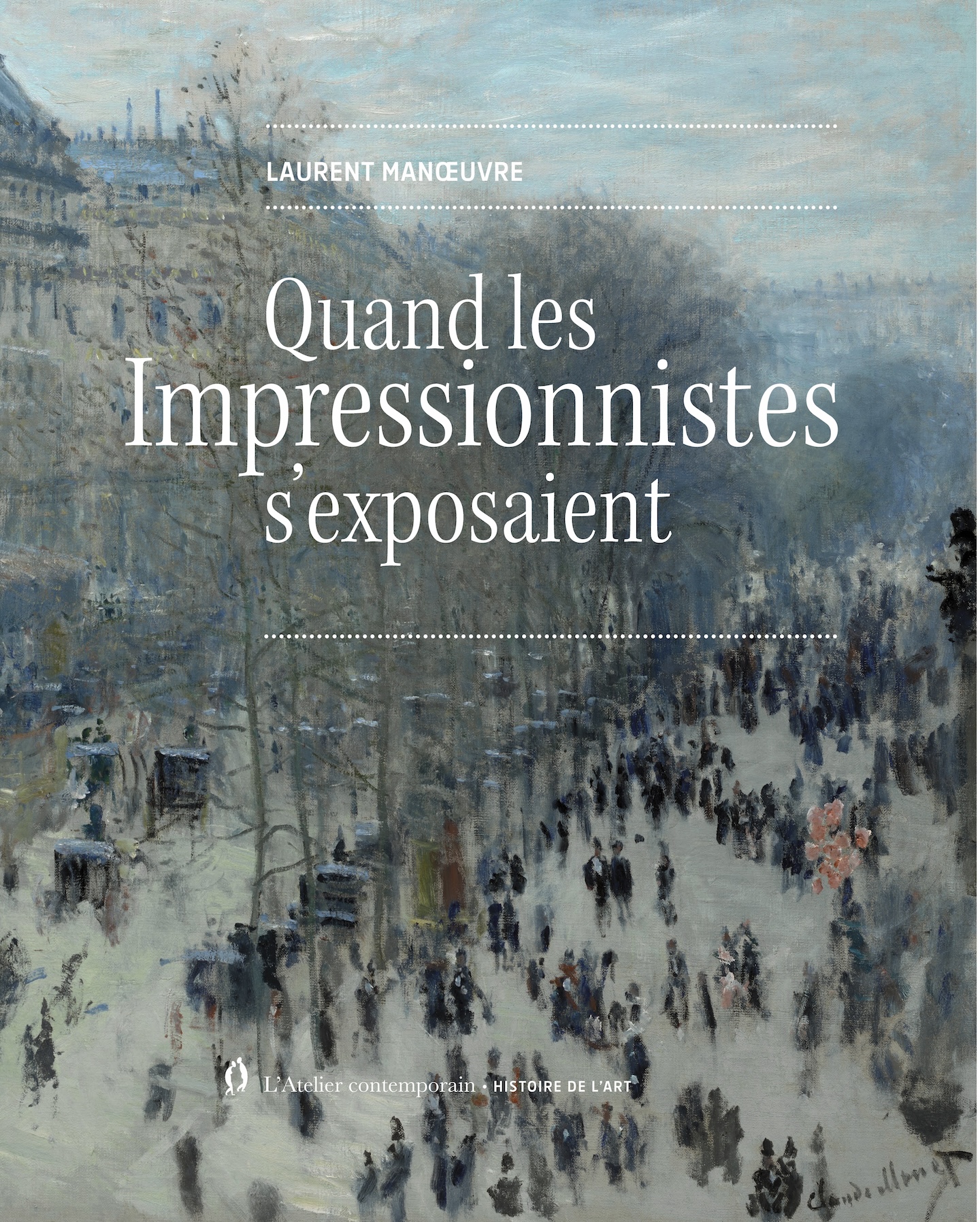

En 1874, un groupe de peintres dissidents expose ses œuvres en marge des circuits officiels. Un critique invente par dérision le mot « impressionnisme ». Cet événement est considéré, à juste titre, comme l’une des étapes initiatrices de l’art moderne. Avec ces expositions, l’écosystème de l’art contemporain se met alors en place : recherche du scandale, intervention monopolistique d’un marchand, union opportuniste des plasticiens et des écrivains d’avant-garde.

Cet ouvrage s’appuie sur une documentation de première importance et met en avant propos et témoignages de « premières mains » qui révèlent pour la première fois la stratégie des artistes. Les échos avec notre époque contemporaine sont multiples et pour le moins surprenants…

"Voici un lieu où tout était vivant, jusqu’au désastre et à la mort même. Malgré un dénuement extrême, il semblait enchanteur. Il enchanta en effet ceux qui le vécurent, un couple d’artistes minutieux et visionnaire, Dado et Hessie, leurs enfants, leurs amis, la volaille, les chats et tous ces animaux que l’on dit sauvages autour de l’étang. Par le regard du fils, nous voici au cœur vécu d’une œuvre intime, bouleversante et belle, juste et inquiétante." (Germain Viatte) Dado, le temps d’Hérouval suit les traces de l’artiste dans sa vie quotidienne, retiré dans un hameau de l’Oise.

Parcelle 475/593 saisit le sentiment de fascination qu’on peut éprouver dans les lieux que nous habitons autant qu’ils nous habitent, lorsqu’on est soudain illuminé par la persistance de leur étrangeté fondamentale. Le livre porte le nom d’une parcelle, d’un jardin que le photographe Stéphane Spach explore depuis l’enfance, traquant l’inconnu des lumières changeantes et des existences non-humaines. Un texte de Jérôme Thélôt – Orphée photographe – accompagne les photographies.

C’est un livre dont il est plus facile et plus tentant de dire ce qu’il n’est pas que ce qu’il est : d’abord parce qu’il est singulier, étrange et peut-être unique en son genre ; ensuite pour éviter à son lecteur d’être déçu pour de mauvaises raisons. Loin de lui tout « projet », tout « message », toute arrière-pensée. Il est tout entier à ce qu’il raconte, n’a pas le temps et l’espace de nous adresser des clins d’œil, et pour cause : ce qu’il relate est la vie même, dans ce qu’elle a de beau, d’embêtant et de déchirant. C’est un roman qui n’a pas d’autre beauté que de conter un destin qui nous touche ; mais cette beauté-là, il l’a toute. On ne peut mieux plaider en sa faveur qu’en demandant de lui faire confiance. Il le mérite, et on ne le regrettera pas.

Avec Zone perdue, François Bordes cherche à approfondir le dialogue entre démarche historienne et démarche poétique. La narration recourt à l’archive et l’exploration de la mémoire s’exprime par la forme poétique. L’enjeu ici est de témoigner de la trace laissée dans la conscience par la pratique quotidienne d’une rue. Celle-ci est historiquement, sociologiquement et géographiquement située. Il s’agit d’une rue « sans histoire » du quartier de la Villette à Paris. Avec pour boussole un vers d’Apollinaire, quelques mots de Balzac et de Siegfried Kracauer, le poème-enquête évoque l’histoire de cette rue industrielle et populaire, travaillée en profondeur par les métamorphoses urbaines et sociales. Il exprime aussi tout ce que l’expérience vécue d’une rue et d’un quartier apporte à la sensibilité au monde comme à la conscience de soi et de la société.

Reproduction en fac-similé d’une série de vingt aquarelles — des couchers de soleil — de l’artiste Ann Loubert, accompagnées de deux poèmes de Jacques Moulin.

(Ouvrage au tirage limité, uniquement vendu auprès de nos éditions.)

Au Pont du Diable est le résultat d’un moment de pause. Pause d’un artiste, venu au bord de l’eau aux heures les plus chaudes de la journée, pour voir les gens s’y prélasser. Alexandre Hollan ne reste pourtant pas inactif. Fusain à la main, il réalise des croquis de ces êtres rassemblés là. Un seul trait, modulé en quelques courbes, suggère les corps, les visages, sans fond ni perspective. Les modèles ne posent pas, ils se laissent saisir par l’œil de l’artiste comme ils sont, sans chercher à paraître. Et de la même façon, pas de pose artistique dans les croquis. Il s’agit simplement de saisir la vie telle qu’elle se donne à voir.